日本拳法の精神性

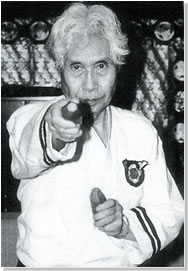

森 良之祐 最高師範

拳法とは大生命力にふれるために

小さい自我を撃破する道である。

森 良之祐

人間の生命は、自然の生命と同じである。大宇宙の生命、それは天地自然、森羅万象一切に及んでいる。大宇宙の生命は、われわれの中にもある。ふつうわれわれは、小さい自我にとらわれて、このような大生命を理解し得ないが、この大生命力にめざめるとき、われらは素晴らしい力をうることができる。

| 略歴 : 森 良之祐(もり りょうのすけ) | |

| 大正15年 1月15日 (1926年) | 徳島市佐古町に生まれる。 |

| 昭和19年10月 (1944年) | 関西大学(専門部)拳法部主将となる。 |

| 昭和20年 6月 (1945年) | 現役入隊、香川県善通寺市陸軍四国156部隊。 |

| 昭和20年 9月 (1945年) | 関西大学専門部商科卒業。 |

| 昭和22年 3月 (1947年) | 神戸経済大学特設科修了。 |

| 昭和22年 7月 (1947年) | 徳島市眉山町大瀧山に道場開設。 |

| 昭和23年 7月 (1948年) | 徳島民報社を退社し拳法に専念。 |

| 昭和28年 9月 (1953年) | 普及の為上京。 |

| 昭和30年 5月 (1955年) | 日本拳法協会を設立し師範となる。 |

| 昭和33年12月 (1958年) | 陸上自衛隊徒手格闘術教範作成審議会に参画する。 警察大学校逮捕術研究科講師。 |

| 平成19年 (2007年) | 2月11日 逝去 享年81 歳 |

日本拳法とは

日本拳法とは、拳や足をもって、突く、打つ、蹴るなどの当身技と、組み付いたときに投技、間接逆捕技を行なうなど素手で相手と闘うことを目的とする徒手格闘技の一つである。

昭和の初め、武道専門学校(京都・第4期生)出身の大阪府警察本部柔道師範・黒山高麿(洪火会会長・福岡.1895-1977)は、これら柔術諸流派に伝わる当て身技が滅亡寸前にあることを残念に思い、当時関西大学柔道部学生であった澤山勝(宗海・大阪.1906-1977)に当身技の復活と、安全な練習法の研究を要請した。 研究の内容は次の三項目であった。

1.当身技はすこぶる威力があるため、その悪用をどう防ぐか。

2.練習に危険がともなうので、今までは十分な練習ができなかった。したがって、その安全法。

3.武芸として生きた時代の狭量利己観念から、極意として公開しなかった技をどう発掘するか。

従来の形稽古は、技法が実際から離れてしまい、見た目には豪壮華麗なものとし映るが、個性がなくなり技の上達が遅れる。変化技の体得、殊にリズム上の技術修練は良師についたとしても、熟達にはきわめて長年月を要することを指摘。危険をなくし短日月に熟達させるために防具を着装し、思う存分突き、打ち、蹴りをもって撃ち合い、また組んでの投技、間接逆捕技を施すことのできる乱稽古法を創始した。

1932年(昭和7)年10月、この新たに復活させた拳の格闘技を”大日本拳法”と称し、大阪府天王寺区東高津北之町114番地、洪火会本部に大日本拳法会(会長・澤山勝)を創始した。

戦後1947年4月、日本拳法会と改称。(「日本拳法入門」 日本拳法協会 最高師範 森 良之祐著)

なお、日本拳法協会は平成17年に創立50周年を迎えました。

日本拳法協会設立

昭和30年5月12日、銀座、交詢社に在京幹部が集まり、澤山先生から徳島にて頂いた一任状を受けて、日本拳法協会が誕生した。全国普及を目指す大きな夢を抱いて、日本拳法協会と命名した。会長・板東舜一、師範・森良之祐、事務局長・三田悠之、顧問に内海勝二、三田華子。傘下の加盟団体は、徳島支部、徳島大学、立正大学、慶応義塾大学、明治大学、中央大学、早稲田大学であった。

「日本拳法とともに生きる」森 良之祐 著

※なお、日本拳法協会は平成17年に創立50周年を迎えました。

「日本拳法協会50周年の会」のご報告はこちら

会の徽章

協会の徽章は、矛と盾と円により構成されている。

協会の徽章は、矛と盾と円により構成されている。

会の徽章 矛は攻撃、盾は防禦、マルは完全、充実、不正のない精神をあらわす。外面が動(静)のとき、内面は静(動)。

すなわち外面が攻勢のときには内面は守勢、外面が守勢のときには内面は攻勢をとる。内外を交互に修めることによって、はじめて内外は統一され攻防は一如となる。矛盾が解消されるのである。

矛盾はすべて発展段階にはあることで、大木が育って行く過程で常に見られる現象である。いそいで結論を考えないで、考えに幅を持たせ、今の時点で何が最も重要か、どうするのが最もよいか、などを判断する心を養うことか必要である。

青春の「誇り」とか、青年の「特権」ということは、結局、実人生の矛盾を、若きバイタリティでもって乗り切るよう、努力を持続して行くことであろう。会の徽章はこのような精神を象徴している。

道場訓

1.志を立てよ

自分を育てるのは自分である。

強く正しい人間になるためには自ら進んで自分を鍛えよう。

2.気を振るえ

人生はすべてに勝つことである。

誘惑に勝ち、苦難に勝ち、自分に打ち勝つ根性を養おう。

3.学に勉めよ

物を学ぶことは、人間として成長するためである。

学問、技能の習得を通じて道徳心を磨き、人格を高めよう。

4.稚心を去れ

他人に甘えたよる事なく、独立独行の精神を

尊重し、自分の足で歩ける人間になろう。

5.交友をえらべ

軽薄な人間は友とするに足りない。

勇気と根気和敬の心を備えた礼儀正しい人間を友として選ぼう。

道場訓に、幕末の英傑・橋本左内の「啓発録」の五項目を掲げています。先生は15歳のとき「一、稚心を去れ 二、気を振るえ 三、志を立てよ 四、学に勉めよ 五、交友を選べ」の五項目について見解を述べられ、これを自戒の文章として実践し、自らを最も秀れた人物に練り上げてゆかれたという。この凄まじい気魄に打たれて、わが道場訓としました。また、先生は安政の大獄によって、26歳で亡くなり、西郷南州先生は、後年「わしが接触した人物中最も秀れていたのは、先輩では藤田東湖先生、同輩では橋本左内殿であった。わしはこのお二人を最も尊敬した」と言っています。わが拳法を学ぶ諸君とともに、この精神を受け継ぎたい、という願いをこめています。

吾等の信条

一、吾等は自力正道の精神を養うために拳法を学ぶ。

一、吾等は陽気報徳の心をもって(世のため人のためにつくし)世界平和に邁進する。

人に命令されない自主独立の境地を拓くには正しい道を歩む以外にない。

清く明るく直き心は日本の心である。

天地国土に感謝し、父母師友、衆生、物の恩に報ゆるよう真心をもって体当たりしよう。

国の名を流派名とする自覚をもち、斯道の生々発展を期したい。